Por Raul Sousa Mathe

Historiador formado pela Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique

Entre os anos 1976 e 1992, Moçambique viveu uma guerra civil devastadora. Uma guerra longa, marcada por destruição, medo e traumas profundos. E embora os livros escolares geralmente contem essa história em termos de governos, partidos e tratados, o conflito foi vivido, de verdade, nas esquinas dos bairros, nas madrugadas sem sono, nos esconderijos improvisados com galhos e lonas, nos olhos atentos de quem esperava a próxima noite.

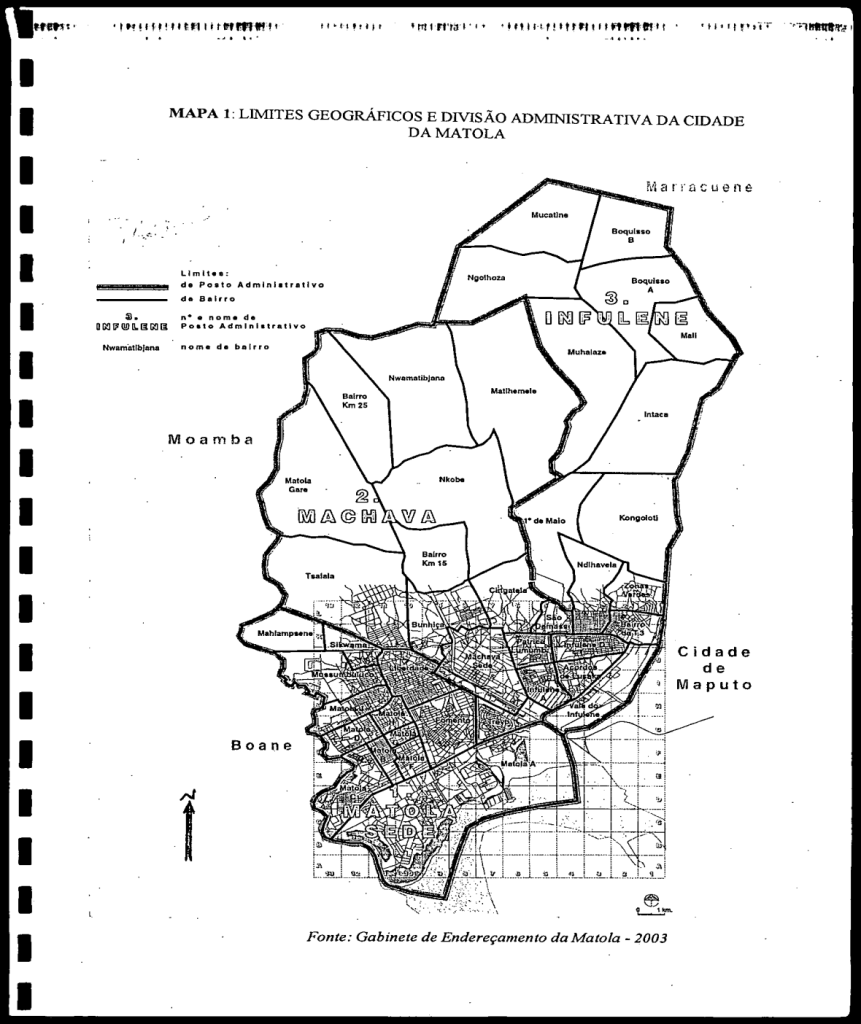

Este post é sobre isso: a guerra como ela foi vivida pela população comum — e não pelos generais. Especificamente, falaremos sobre como os bairros da cidade da Matola, ao sul de Moçambique, foram atingidos pela violência da guerra civil e como seus moradores resistiram, fugiram, enfrentaram ou simplesmente tentaram sobreviver.

Para entender o que aconteceu por lá, é preciso antes conhecer um pouco mais sobre o pano de fundo desse conflito.

Um país recém-nascido e uma guerra que não escolheu idade

Moçambique tornou-se independente de Portugal em 1975. O novo governo, liderado pela FRELIMO, adotou um modelo socialista. Mas a estabilidade durou pouco. Em 1976, começa uma guerra civil brutal entre o governo e um movimento armado chamado RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana).

A RENAMO foi inicialmente apoiada por regimes estrangeiros — primeiro pela Rodésia do Sul (hoje Zimbábue), depois pelo governo do apartheid da África do Sul. O objetivo era claro: desestabilizar Moçambique por dentro, sabotando suas estruturas e semeando o caos, tudo isso em meio à Guerra Fria e a complexas disputas regionais.

Com o tempo, a RENAMO cresceu, tornou-se uma força real de combate e espalhou suas ações por quase todo o país. Suas táticas incluíam ataques a aldeias, sabotagem de infraestruturas e, infelizmente, práticas como sequestros, recrutamento forçado e violência contra civis — principalmente mulheres e crianças.

Os guerrilheiros da RENAMO ficaram conhecidos pelo apelido de “Matsangas”, em referência a seu primeiro líder, André Matsangaíssa. E quando os Matsangas chegaram à cidade da Matola, a guerra deixou de ser um rumor distante. Tornou-se vizinha.

Durante os anos de 1984 a 1992, alguns bairros da Matola — como Machava, Baião e Ndlavela — deixaram de ser apenas locais de trabalho e convivência para se tornarem cenários de resistência civil, medo e sobrevivência. Foi nesse período que os “Matsangas”, como ficaram conhecidos os guerrilheiros da RENAMO, invadiram o cotidiano dessas comunidades trazendo consigo os horrores da guerra civil moçambicana.

Mas afinal, quem eram os Matsangas?

Antes de mergulharmos nos relatos de quem viveu isso na pele, vale a pena recuar um pouco no tempo. Os Matsangas não surgiram do nada. O nome vem de André Matsangaíssa, um dos primeiros líderes da RENAMO — a Resistência Nacional de Moçambique — grupo que surgiu na década de 1970 como uma reação (e oposição armada) ao governo da FRELIMO, partido que liderou a independência do país.

A RENAMO, inicialmente criada com apoio da então Rodésia do Sul (hoje Zimbábue), acabou sendo adotada pela África do Sul do apartheid como peça de sua estratégia de desestabilização regional. A ideia era clara: enfraquecer Moçambique por dentro, sabotando sua economia, atacando estruturas sociais e provocando o caos.

A guerra que se seguiu foi uma das mais brutais da história recente da África Austral. Milhares de moçambicanos perderam a vida, foram deslocados, e comunidades inteiras passaram a viver em constante estado de alerta.

A Matola entra no mapa da guerra

Embora os primeiros confrontos tenham ocorrido em outras regiões do país, a guerra bateu à porta da cidade da Matola com força a partir de 1984. O interesse da RENAMO por esta zona não era à toa: a Machava, por exemplo, era um polo industrial estratégico. Tomar aquela região significava minar o motor econômico moçambicano e ameaçar diretamente a capital, Maputo.

Mas os bairros reagiram — e de formas diversas.

Em Machava-Sede, havia forte presença militar e de milicianos comunitários. Ali, boa parte da população optou por permanecer em casa, confiando nas patrulhas e barreiras militares que tentavam conter os avanços dos guerrilheiros. Já em Baião e Ndlavela, a história foi bem diferente.

Fugir, esconder-se, resistir

Os moradores de Baião chegaram ao ponto de passar noites inteiras escondidos no cemitério local. Alguns se deslocavam até mangais na região de Matola A, outros buscavam refúgio nas esquadras comunitárias — que, por mais frágeis que fossem, pareciam uma opção melhor do que ficar em casa à mercê dos invasores.

Em Ndlavela, houve quem abrisse covas no chão para se esconder com a família, cobrindo-se com ramos de árvores durante a noite. Outros caminhavam por quilômetros até zonas menos atacadas, como Jardim e Patrice, buscando abrigo provisório. Era uma fuga silenciosa, movida pelo instinto de sobrevivência.

Guerra com nome, rosto e bairro

O que diferencia essa parte da história da guerra civil moçambicana é que ela tem nome, rosto e endereço. Não estamos falando apenas de grandes batalhas ou estratégias militares. Estamos falando da senhora Sitoe, do mano Atanásio, da vovó Tivane. Pessoas comuns que, de uma hora para outra, tiveram que aprender a lidar com a guerra dentro do próprio quintal.

Resistir também é um ato de criatividade

Quando o Estado não dava conta — e em muitos momentos não dava mesmo — a criatividade popular assumia o comando. Era preciso sobreviver, e para isso, cada um encontrava um jeito.

Na Machava, por exemplo, enquanto alguns moradores seguiam dormindo em suas casas confiando na presença das Forças Populares de Libertação e dos milicianos comunitários, outros preferiam fugir ao cair da tarde. Destino: o bairro Jardim, onde lojas e cantinas serviam de abrigo improvisado até o amanhecer. O esquema era quase militar: preparar a comida às 15h, pegar os pertences essenciais e seguir caminho antes do pôr do sol.

Já em Baião, a situação era ainda mais desesperadora. Moradores passaram a buscar refúgio no cemitério local. Sim, no cemitério. Não era uma escolha fácil, mas parecia mais seguro do que dormir em casa. Até que os Matsangas começaram a perceber essa estratégia e, segundo testemunhos, passaram até a profanar túmulos à procura de gente escondida.

Alguns fugiram para as margens do Rio Matola, outros para zonas urbanizadas da cidade de Maputo. Mas havia também aqueles que, sem alternativas ou por pura coragem (ou resignação), simplesmente ficavam em casa, à mercê do destino.

Em Ndlavela, surgiram até esconderijos subterrâneos: famílias cavavam buracos, os forravam com ramos de árvore e lá se escondiam durante as noites de maior tensão. Era o improviso como forma de resistência.

O Estado estava onde?

A atuação das autoridades locais durante esse período foi, no mínimo, desigual. Enquanto em regiões do centro e norte do país a RENAMO conseguia apoio de chefes locais — muitas vezes cooptados ou ameaçados —, nos bairros estudados da Matola a história era outra.

Ali, os chefes comunitários eram mais escolarizados, urbanizados e, na sua maioria, fiéis à FRELIMO. Isso dificultava os planos da RENAMO, que não encontrou aliados locais para estabelecer bases firmes. Resultado? Os Matsangas recorriam à violência direta, tentando eliminar figuras de autoridade para minar a resistência.

Ainda assim, relatos mostram que, mesmo nos bairros mais protegidos, como a Machava-Sede, muitas vezes os próprios militares tinham medo de enfrentar os guerrilheiros. Em Baião e Ndlavela, o papel das autoridades locais praticamente desapareceu — cada um por si, e Deus por todos.

Entre o medo e a mudança política

No sul de Moçambique, tradicional reduto da FRELIMO, a guerra também plantou sementes de descontentamento. A promessa socialista de um “homem novo”, feita nos anos 1970, demorava a se realizar — e para muitos, simplesmente nunca se realizou.

Com o tempo, parte da população que no início via a RENAMO como inimiga começou a vê-la como uma alternativa possível. Isso não significava apoio declarado, mas sim um sinal de frustração com o rumo das coisas. Como dizia um morador entrevistado: “Antes, chamávamos os Matsangas de animais. Hoje… já não sei quem são os animais.”

A guerra terminou oficialmente com o Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, em 1992. Mas, como todo conflito profundo, ela deixou cicatrizes que não aparecem nos mapas nem nos jornais. Elas estão nas memórias de quem fugiu, de quem perdeu familiares, de quem sobreviveu.

Memória é resistência

Contar essas histórias é também um gesto de resistência. É lembrar que a guerra não aconteceu apenas “lá longe”, nos campos de batalha, mas dentro das casas, dos quintais e das rotinas de bairros como Machava, Baião e Ndlavela.

Essa memória popular, muitas vezes deixada de lado pelos registros oficiais, tem muito a ensinar — sobre sobrevivência, criatividade, solidariedade e também sobre como o poder (ou sua ausência) molda o dia a dia de quem vive em tempos extremos.